事業を準備する

2021.9.8

2023.2.28

【開業】就労継続支援B型とグループホームの複合施設を開業するメリット

目次

就労継続支援B型は、一般企業への就労に対する不安や困難と見做される障害者の方の就労訓練を行う福祉サービスですが、他の福祉サービスを提供している施設との複合施設を展開する事で、より充実した福祉サービスを提供できる事についてご存知でしょうか。

障害を抱えていたり、発達が不十分なお子さまを支援する放課後等デイサービスや、雇用契約に基づく就労をしながら、一般就労を目指せる就労継続支援A型の施設など、その目的によって様々な支援を行う施設があります。

就労継続支援B型の単体でも高い次元での社会貢献度が得られますし、国や自治体からも手厚い支援を受ける事ができますが、親和性の高い福祉サービスとの複合施設によってより貢献できる事で今大変注目されています。

この記事では就労継続支援B型とグループホームの複合施設を開業するメリットについてお伝えしたいと思います。

就労継続支援B型とは

就労継続支援はA型とB型の2種類に分けられ、A型は一定の支援があれば雇用契約を結んで就労できる支援サービスで、一方のB型は年齢や健康状態を理由に一般の就労が困難で雇用契約が結べない方の為の支援サービスです。

就労継続支援B型に年齢制限はなく、まずは簡単な手作業や比較的身体の負担が少ない業務を短時間から行って、雇用契約が可能なA型や一般就労が可能になるような必要スキルを習得したり、訓練や支援を行うといった福祉サービスも行っています。

就労継続支援B型の利用対象者

就労継続支援B型の対象となる方の条件に関しては、以下の通りとなります。

企業等や就労継続支援A型事業での就労経験がある者で、年齢や体力面で雇用されることが困難となった者

50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者

1および2に該当しない者で、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に関する課題等の把握が行われている者

障害者支援施設に入所する者について、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で市町村により利用の組み合わせの必要性が認められた者

対象者に関しては、障害手帳を持っていない場合でも医師の診断などによっては利用が可能な場合もあります。

各自治体によって細かな基準は異なりますので、どういった人が対象となるのかは開業を考えている自治体に事前に内容の確認を取っていただくことをお勧めします。

就労継続支援B型を開設するための必要な基準について

実際に就労継続支援B型を開設する際には、国や各自治体が定めた基準を満たした施設運営が必要となります。

ここからは、就労継続支援B型を開設するまでのフローについて詳しくみていきます。

法人基準

開業する際には法人でなければいけません。

法人の種類に関しては、株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人、特定非営利活動法・社会福祉法人等いずれの法人でも問題はありません。

ただし、どの法人でも法人定款等に「障がい者総合支援法に基づく障害福祉サービス」等と記載することが必要です。

施設を運営する際の人員配置の基準は以下の通りとなります。

| 管理者 | 1名以上(支障がない限り、管理者は他職種と兼務が可能) |

|---|---|

| サービス管理責任者 | 1名以上(60名以下の場合) |

| 生活指導員 | 定員数÷7.5/10名(常勤換算) |

| 職業指導員 | 定員数÷7.5/10名(常勤換算) |

設備基準を満たす

施設を運営する際の設備配置基準としては、以下の通りとなります。

| 訓練指導室 | サービス提供時に支障が出ない広さの室内を確保する。 また、利用者の人数やニーズに合わせた機械や器具を備えていること。 |

|---|---|

| サービス管理責任者 | 1名以上(60名以下の場合) |

| 相談室 | 机は最低1卓以上、椅子は最低4脚以上を備えること。 また、相談室についてはプライバシーを確保できる空間であることが必要。 |

| 多目的室 | 多目的室に関しては、相談室と兼用することを認める。 |

| 洗面所・トイレ | 利用者の特性にあわせた構造になっていることが必要。 また、洗面所に関しては必ずトイレと独立したものである必要があり、兼用は不可である。 |

| 事務室 | 職員が業務を遂行するにあたり問題のないスペースを確保し、かつ備品を整えていることが必要である。 |

運営基準を満たす

運営にあたり必要な基準として、以下のような項目が挙げられます。

- 事業の目的と運営方針

- 営業日と営業時間

- 利用定員

- サービス利用にあたっての注意事項

- 災害対策

- 緊急時等の対応策

- 虐待防止のための措置に関する事項

- その他運営に関する重要事項 など

各自治体によって運営基準は異なる場合がありますので、開設を検討されている自治体に事前に確認を取り、必要基準の漏れがないようにしておきましょう。

グループホームとは

グループホームには、認知症の高齢者と障害者、この2つの対象者に分類されていますが、この記事では障害者のグループホームを前提にお伝えしていきます。

障害者向けグループホームは、地域のアパートやマンション、戸建て等を共同生活の拠点を提供する福祉サービスで、障害者の方たちの住居での相談、入浴、排泄、または食事の介護その他日常生活に関する支援を行う施設の事です。

障害者グループホームは社会的貢献度も非常に高い福祉サービスとして、開設側にとってもやりがいや社会貢献を実感できるだけでなく、就労継続支援B型と同じく施設の事業者に対して国も十分な収益を確保できるような制度にしています。

入居対象者について

入居対象者は、障害をお持ちの方で特に身体障害があり、65歳未満の方もしくは65歳に達する日の前日までに、障害福祉施設サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限られます。

就労継続支援B型の該当者は、一人で日常生活を送る事が可能なA型の方たちとは違い、日常生活の自立が困難であるため、障害者向けグループホームで共同生活を送っている方が多くいらっしゃいます。

グループホームを開設するための必要な基準について

では、グループホームを開設するためには、どのような基準を満たす必要があるでしょうか。

ここからは、障害者グループホームを開設するためのフローについてご説明します。

資金調達

まず始めに準備が必要なのが施設を開設するための資金調達です。

物件の購入はもちろんですが、賃貸にする場合も資金が少ないと開設の審査で不利になってしまいますので、運転資金を含めて充分な資金を用意しておく必要があります。

グループホームをゼロから始める場合の初期費用を、大まかな目安としてみた費用はこちらになります。

| 物件取得費 | 100万円〜300万円 |

|---|---|

| 改装費 | 100万円〜 |

| 人権確保費 | 120万円〜 |

| 許認可申請代行費やコンサルティング費 | 250万円 |

| 運転資金 | 300万円〜 |

| 合計 | 800万円〜1,100万円 |

条件によって異なりますので、一つの目安として参考にしていただければと思います。

自己資金だけでは厳しい場合でも、金融機関からの融資や障害者グループホームの開設にあたっては、国から補助金が給付されることもありますので、上手く活用すれば自己資金があまり用意できない場合でも開設が可能になります。

法人設立

グループホームを開設するためには法人である必要があります。

つまり、個人では運営できませんので、開設するためには株式会社や合同会社、福祉法人などの法人格を取得する事が求められます。

法人化されていれば開設は可能ですが、法人の定款の事業目的に下記文言を入れる必要がありますので注意しましょう。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」

この文言を入れるためには、法務局での定款の目的変更手続き(追加)が必要です。

設置基準を満たす

グループホームの設置においては、下記の設置基準を満たす必要があります。

| 定員 | 最低定員4人以上。 複数の建物で行う場合は一つの建物につき2名以上 |

|---|---|

| 立地条件 | 入所施設、病院施設内は不可 |

| 居室 | 1つの居室の定員は原則1人 ※11つの居室の面積は、7.43㎡以上 |

| その他の設備 | 居間・食堂・トイレ・台所・洗面所 ※2 |

※1 居室の定員は1名。ただし、夫婦等で希望のある場合は2名でも可。事業者の都合による2人部屋は認められない。

※2 その他設備に関しては、一つの建物内で10名毎に必要となります。(ただし建物が複数ある場合は人数に関係なくそれぞれの建物に必要)

人員配置基準を満たす

人員に関しても下記の配置基準を満たす必要があります。

ここでは、定員が6名の場合を例にして記載しております。

| 職種 | 配置基準 |

|---|---|

| 管理者 | 1名(兼務可) |

| サービス管理責任者 | 1名 |

| 世話人 | 1名 |

| 生活支援員 | 利用者区分による |

運営基準を満たす

運営にまつわるルールとして、各自治体の運営基準を満たす必要があります。

- 事業の目的

- 運営の方針

- サービスの内容

- 利用者の定員

- 事業所の名称や所在地

- 営業日や営業時間

- クレームに対する処置

- サービスに関する費用

上記の基準について具体的に決めていく必要や、障害者グループホームの指定基準を満たす必要もあります。

就労継続支援B型とグループホームの複合施設を開業するメリットについて

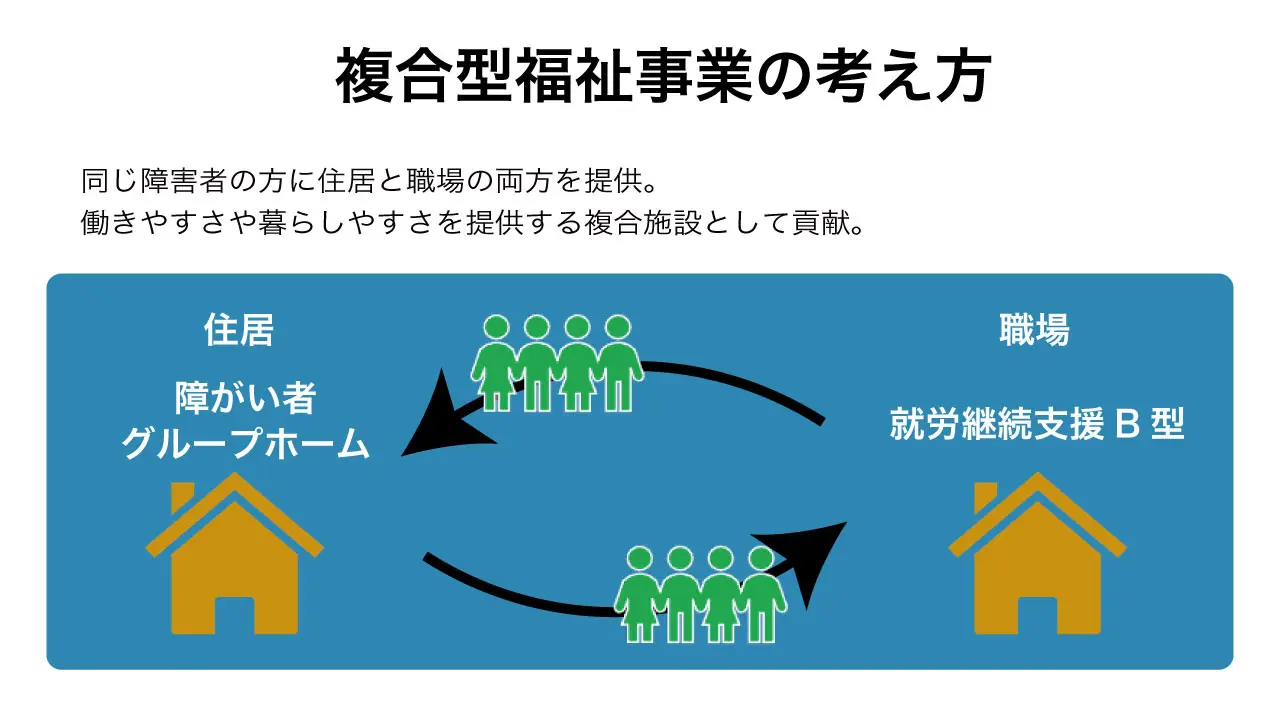

就労継続支援B型とグループホームの複合施設を開業するメリットについてですが、やはり同じ障害者の方に住居と職場の両方を提供できることが、一番のメリットと言えるでしょう。

就労継続支援A型と違って、B型の施設で就労されている方は一人で生活する事が困難な人が対象となりますので、障害者の方が共同で生活をするグループホームに入居されている方がほとんどです。

なかには、グループホームから就労先まで1時間以上かけて通われる方もいて、出勤するだけで大きな疲労を感じたり、身体的に負担がかかっている方もいらっしゃいます。

そこで就労者やグループホームに入居されている方への働きやすさや暮らしやすさを複合施設として提供する事で大きな満足度を与える事ができます。

利用者の方にとっても、住居と就労先が同じオーナーの方だと安心感が違いますし、自身の状態を理解してくれている方がいる事で働きやすさも変わってきます。

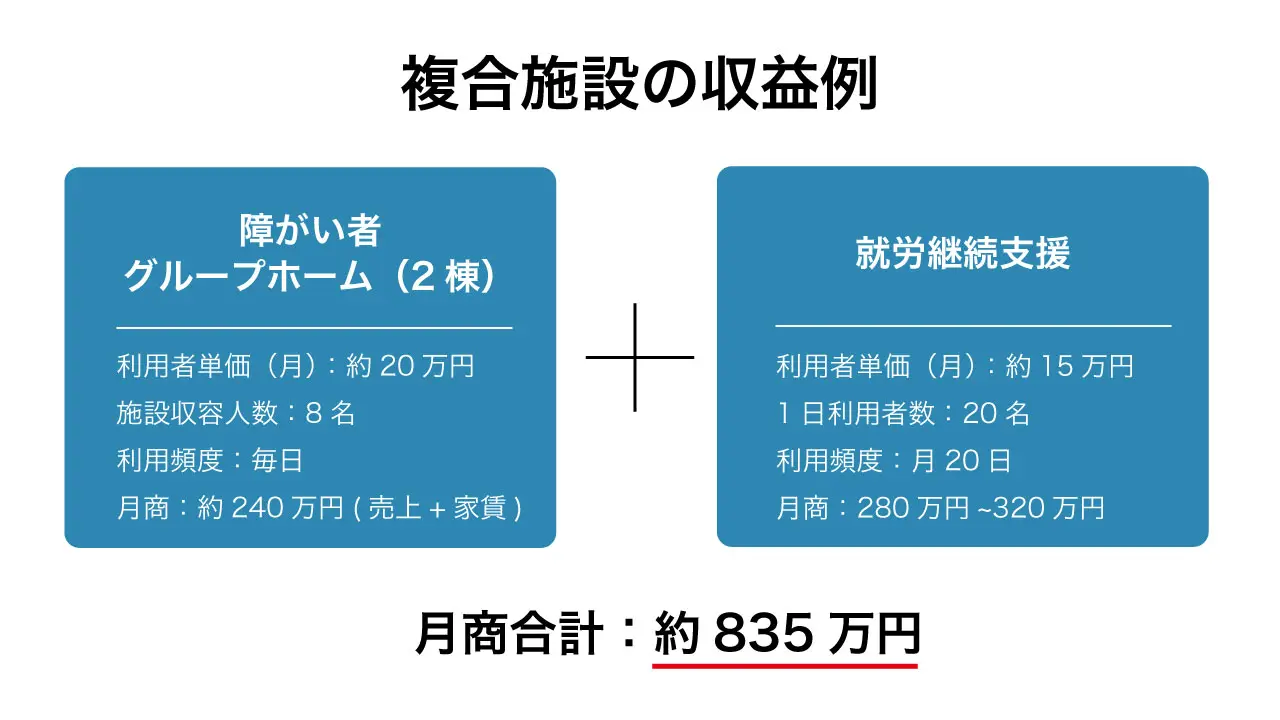

こちらはあくまで一例ですが、このように福祉サービス施設を単体ではなく、複数の福祉サービスを展開した複合施設の開設で、収益拡大にもつながりますので、利用者にとってのサービス向上だけでなく、福祉事業のオーナーとしても大変メリットが大きいのが複合施設の開設なのです。

複合施設の開設を前向きに検討しよう

今回は就労継続支援B型とグループホーム、それぞれの開設に必要な基準についてと、複合施設の開設についてメリットについてご紹介しました。

就労継続支援B型で、就労されたり必要スキルを磨かれている方は基本的に一人での生活が困難な方々で、グループホームに入居されて共同生活を送られています。

この親和性の高い福祉施設を単体ではなく、複合施設として運営する事で、利用者の方の福祉サービス拡充はもちろんの事、オーナーの方にとってもさらに高い社会貢献が図れるだけでなく、収益の面でも大きな期待が持てる事業モデルとなっています。

多額な運転資金も必要ですし、許認可や審査の部分ですぐの複合施設は困難であっても、将来的に利用者、オーナー双方にとって大変メリットが生まれますので、ぜひ前向きに複合施設を検討してみてください。