事業を準備する

2022.4.5

2023.2.28

就労継続支援B型の開業で必ず把握すべき5つのポイント

目次

新たに就労継続支援B型を開業したいが、何から初めて良いかがわからない。

具体的にどのような事を想定しなければいけないか。

開業後、継続的に黒字を出し続けるために、どのような対応が必要かわからない。

このような方に必ず抑えてほしい5つのポイント、それは「物件の確保」「人材の確保」「指定申請」「仕事探し」「利用者さん集め」です。就労継続支援B型を開業する上で必ず把握すべきポイントです。

ぜひ、最後までお読みいただき、皆さまの参考になれば嬉しく思います。

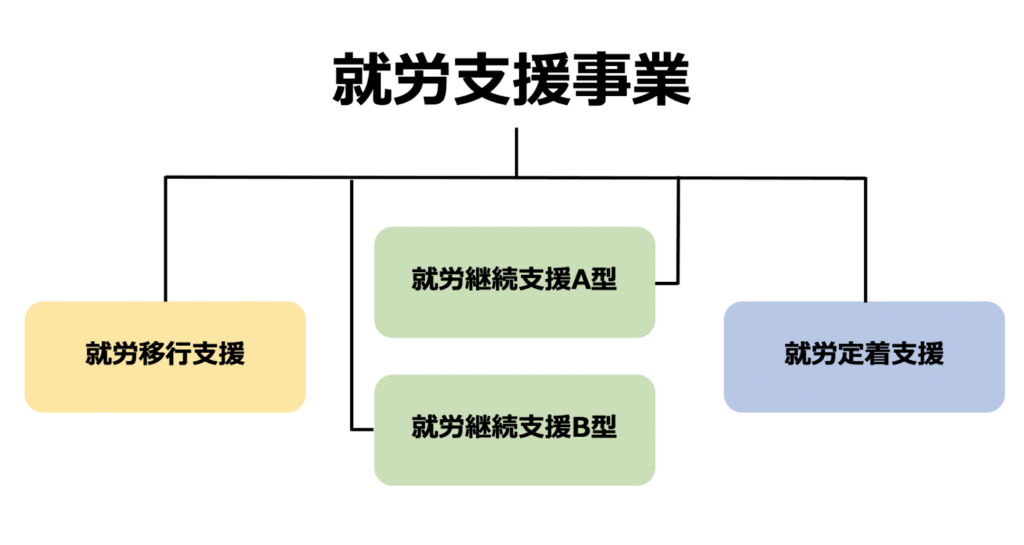

そもそも就労継続支援とは

既にご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、そもそも就労継続支援について触れておきます。

障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスの1つです。

参考:第112回社会保障審議会障害者部会(令和3年6月21日)資料5(厚生労働省)

就労継続支援は企業に雇用される事が困難な方に対して、

就労に必要な知識や能力を向上させる支援を行います。

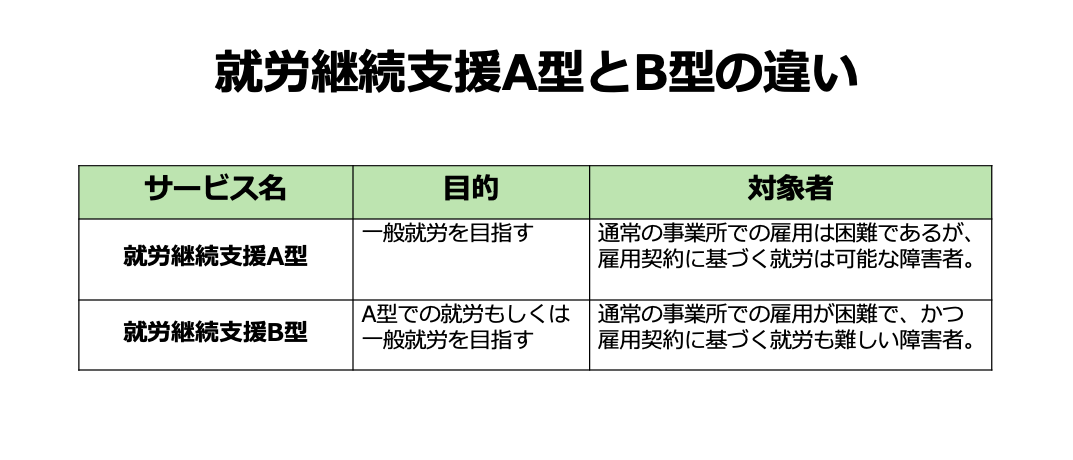

就労継続支援A型と就労継続支援B型の違いは?

事業者の視点から見た場合、「雇用契約の有無」と「最低賃金補償の有無」があります。

就労継続支援A型は雇用契約があり、最低賃金補償もあります。

一方で、就労継続支援B型は雇用契約はなく、最低賃金補償もありません。

就労継続支援B型のお金の流れ

事業所の売上は大きく2つあります。

1つは、事業所からみて顧客に当たる企業や個人から労働に対する報酬。

1つは、国民健康保険団体連合(通称、国保連)から支払われる給付金。

顧客との契約内容や人員配置、その他にも定められた指定基準を

満たしているかどうかで金額が変化します。

就労継続支援B型の開業で必ず把握すべき5つのポイント

指定基準によって売上が大きく変わるため、開業する前にしっかりと

収支計画を立てる必要があります。

- 物件の確保

- 人材の確保

- 指定申請

- 仕事探し

- 利用者さん集め

1.物件の確保

まず、物件の確保から始まります。

原則市街化調整区域では、障害福祉事業はできません。

大前提となる知識ですので、必ず押さえておきましょう。

その上で検討しなければならないのが、

「利用者さんの交通の利便性」と「近隣の理解が得られるか」は欠かせない視点です。

具体的には下記のような項目を事前に調査します。

- 近隣にある競合事業所について

- 利用者さんになりうる障がい害者の数について

- 設備基準を満たすだけの面積があるかについて

- 送迎車を駐車できる場所があるかについて

- 市区町村で新規に事業所を開業できるかについて

- 用途地域等について

- 必要消灯設備等について

障害福祉サービスにおいて、立地や物件は売上を左右する重要な要素となります。

十分にリサーチを行った上で、慎重に選ぶようにしましょう。

- 建築基準法について

- 利用する物件は、建築基準法で定められている基準を満たす必要があります。

多くのケースは元々、店舗や住居として利用されていた物件を利用しています。

この場合、用途変更という建築確認申請を行います。 - ただし、床面積が200㎡以下の物件に限り、申請は不要です。

また、行政機関によっては対象となる物件が、建築時もしくは増築時に建築基準法の規定を満たしているかを確認するために「完了検査済証」を求められることがあります。

そのため、事前に完了検査を受けているかを確認しましょう。

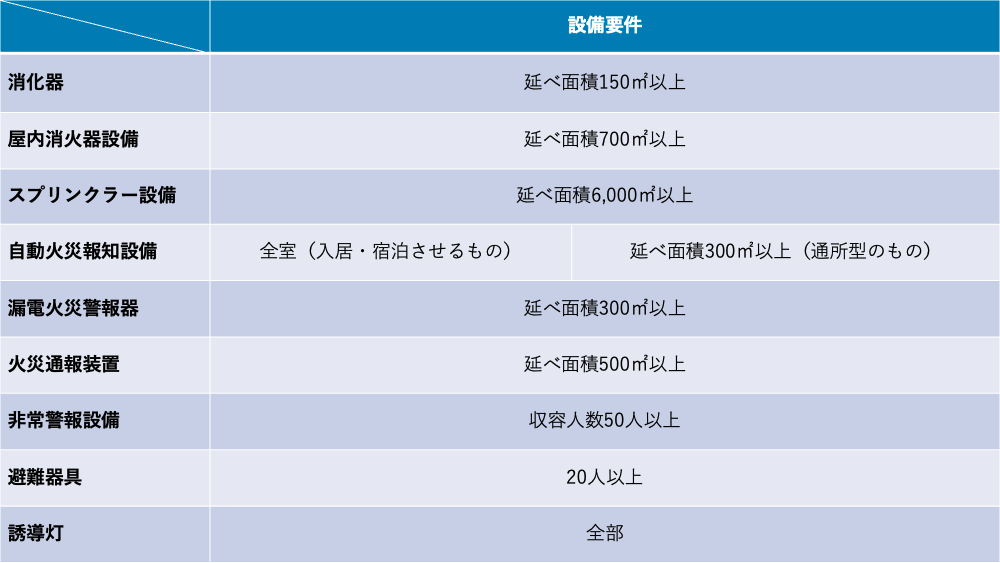

- 消防法について

- 就労継続支援事業の建物は、防火対象物の種類が(6)ハ に指定されます。

主に必要となる設備を下記にまとめました。 - ただし、共同住宅やテナントビルの1階を物件として選ぶ場合、

建物全体の規模や用途によって他の消防設備が必要となる場合があります。

そのため、実際に選ばれる際は対象となるエリアの消防署予防課で確認しましょう。

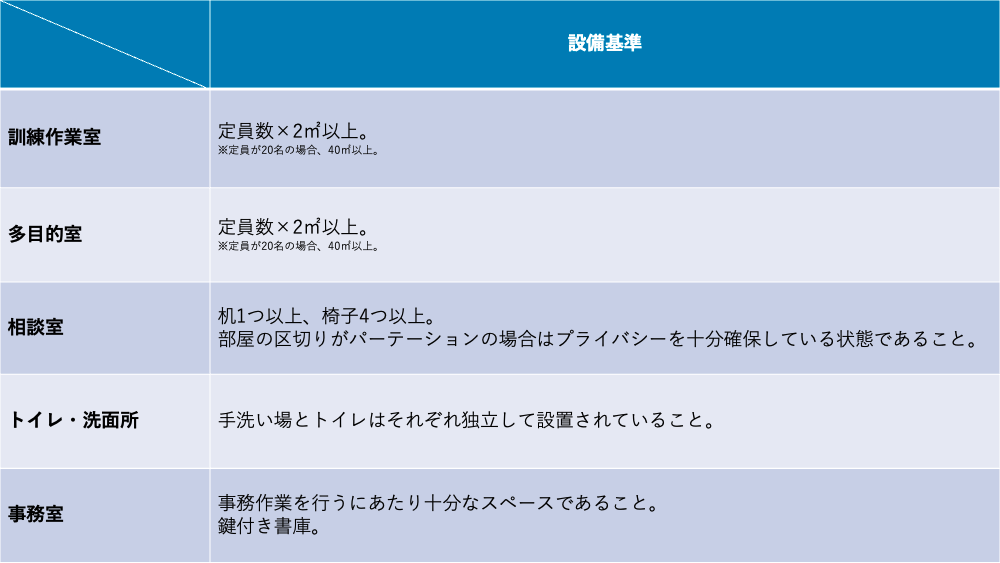

- 設備基準について

- 就労継続支援B型の設備基準は下記の通りです。

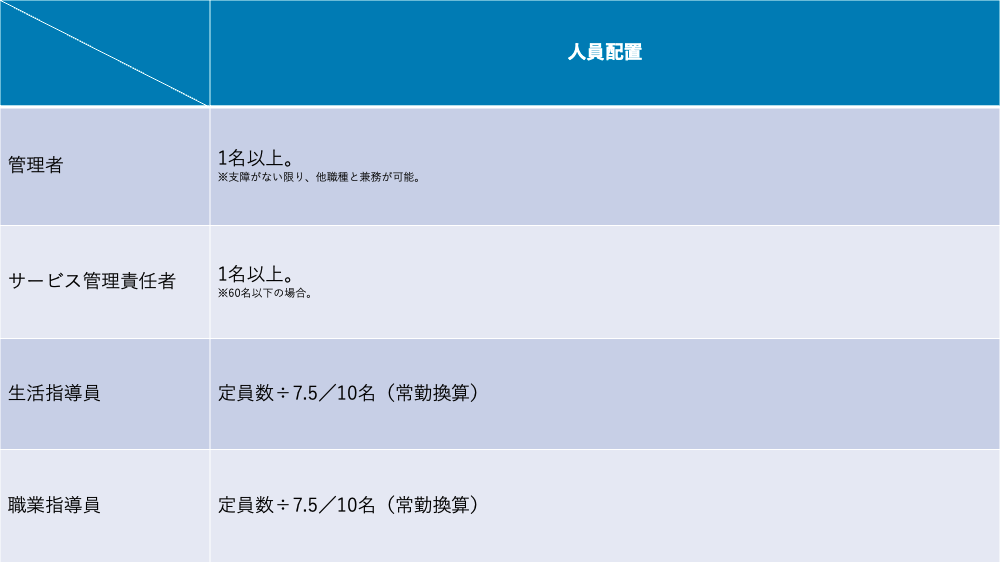

2.人材の確保

次のポイントは「人材の確保」です。

就労継続支援ではA型とB型、共に同じ人員配置です。

定員に応じて必要な人員配置が異なります。

管理者は常勤の必要はなく、常勤である必要があるのは、サービス管理責任者です。

また、生活指導員あるいは職業指導員のどちらかは常勤である必要があります。

- サービス管理責任者

- 障害福祉サービスを行っている事業所のサービス品質向上のため、障害者総合福祉法によって配置が義務付けられている人員です。通称、サビ管と呼ばれております。主な役割は「支援プロセスの管理」「従業員への指導や助言」「関係者や関係機関との連携」の3つです。サービス管理責任者になるには、一定の実務経験かつ研修の修了が必要です。

- 生活指導員

- 福祉施設にて利用者さんの健康管理や自立のサポートを行う人員です。生活指導員という資格はなく、職種としての名称です。都道府県によって差がありますが、多くの場合は「社会福祉士」「社会福祉主事任用資格」「精神保険福祉士」のいずれかの資格が必要です。

- 職業指導員

- 障がい害者に対して、働く上で必要な知識や技術を身に着けるため、職業訓練の指導や自立した就業をサポートする人員です。資格や免許は不要で、未経験でも職業指導員として勤務すること事が可能です。

求人方法は一般企業と同様です。求人広告や人材紹介会社を利用します。中には福祉業界に特化したサービスもあります。

エリアや職種によって「どの媒体に、どのような情報を発信するか」で効果が大きく異なります。事前にどのような人材を採用すべきか計画を立てた状態で採用活動をしましょう。

3.指定申請

就労継続支援事業を行うためには、自治体から指定を受けなくてはいけません。

指定を受けるために、事業所の立ち上げを検討している都道府県に必要書類と指定申請の提出を行います。

主だった必要書類を下記にまとめました。

- 指定申請書

- 就労継続支援事業所の指定に関わる記載事項

- 法人の定款

- 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 事業所の平面図

- 設備・備品等一覧表

- 管理者の履歴書

管理責任者は、いずれかの要件を満たしている必要があります。

・社会福祉主事任用資格を有する。

・社会福祉事業に2年以上従事している。

・社会福祉施設長資格認定講習会を修了している。 - サービス管理責任者に関する書類

- 従業者等の勤務体制および勤務形態一覧表

- 運営規程

- 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

- 財務諸表

- 事業計画書

- 収支予算書

- 損害賠償保険証書

- 指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等

- 障害者総合支援法第36 条第3号各号の規定に該当しない旨の誓約書

・役員名簿には管理者の記載も必要です。

- 協力医療機関との契約内容

- 工賃(賃金)向上計画

・直近のデータが必要になります。

- 事業所の賃貸借契約書又は登記簿謄本

・賃貸の場合には賃貸借契約書、自己所有の場合には建物の登記簿謄本が必要です。

・登記簿謄本は申請前3か月以内のものが必要です。 - 建物の安全性等の状況について

・所有地を管轄する土木事務所に照会する必要です。

- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書一式

必要書類は各指定権者で異なります。必ず、指定を受ける役所でご確認ください。

多くの場合、指定日の前月10日までに申請書を受理いただく必要があります。事前に何が必要なのかを確認し、スケジュールを立てて準備されることをお勧めします。

4.仕事探し

就労継続支援B型の場合は、利用者さんと事業所で雇用契約を結ぶ訳ではございません。

そのため支払われる給与についても、給与ではなく工賃と呼びます。

作業したことに対する成果として工賃が支払われること事になります。

仕事内容の一例

- クリーニング

- 食品などの製造

- 農作業

- 手芸や工芸

- 清掃作業

- 袋詰めや値札付け

- 簡易な入力作業

- 製品の梱包・発送作業

その他にもe-sportsや飲食業のスタッフなど、発展的な内容もあります。

あくまで目的は、仕事で必要な能力・スキルを身につけていく就労訓練です。

事業所が仕事を見つけるには、主に下記のような方法があります。

- 求人サイト

- 企業の求人情報を掲載し、転職希望者からの応募を集める媒体のことを意味します。企業の求人が掲載されているので、利用者さんでも対応できそうな求人を見つけ、掲載先の企業に問い合わせを行います。

- 公的機関(ジョブカフェやハローワーク)

- 障がい害者に対してサービスを提供している公的機関に対して営業活動を行います。

公的機関ですので、障がい害者に対しての仕事情報が集まります。

- 共同受発注窓口

- 行政や企業などの発注元と福祉事業所の間に共同受注窓口が入り、受発注の調整をおこないます。今まで単体の事業所では受発注できなかった大口注文等も当窓口が入り加盟している事業所複数を掛け合わせることにより対応できたり、幅広い役務にも対応できるようになります。

5.利用者さん集め

就労継続支援事業所を経営するにあたり、大きなリスクの1つが事業所の定員割れです。

定員割れを起こさないよう利用者さんの確保には力を入れていかなければなりません。

しかし、利用者さんを闇雲に集めてしまうと生産性が悪くなってしまったり、利用者間でのトラブルなどリスクにつながるため、注意が必要です。リスクを回避するためにも、主に下記のことに注意しながら利用者さんを集めることをお勧めします。

- 利用者さんの障がいを正しく把握する

- 単に障がいといっても種別があります。「知的障害」「身体障害」「精神障害」とそれぞれタイプに合わせて、利用者さんに対するサポートが異なります。

当然、事業所で行う作業内容も利用者さんに合わせたものにする必要があります。 - 例えば、精神障害の利用者さんは、作業が断続的で波がある傾向があります。

また、平均就労時間が長い身体障害の利用者さんでは、動きの幅が限られる傾向があります。 - ここでお伝えしたいのは、「〇〇障害の利用者さんが多いと事業所としての生産性が良い」というようなことではございません。タイプが異なると利用者間でのトラブルが発生するリスクが高まるので、「経営者は利用者さんの障がいについて把握しておく必要がある」ということです。

- 利用者さんの障がいを把握することにおいてのメリットは多くあります。

利用者さんに応じた支援ができるため、事業所から提供できる支援の質があがり、利用者さんの満足度が高くなります。この点は利用者さんのさらなる獲得に貢献します。 - また、事業所の設備についてもどのような障がいの方に対して利便性の高い作りになっているか、もしくは、どのような作りにすると利用者さんにとって利便性が高いのかが見えてくるようになります。

- 理念(ビジョン)を決めておく

- 利用者さんを集めるにあたり、重要なポイントです。理念を決めることで、事業所としての特色がターゲットに該当する利用者さんに伝わりやすくなります。

それだけではございません。 - 理念を決めるということは、自ずとターゲットとなる利用者さんが明確になるため、提供するサービス内容(作業内容含む)も明確になります。ターゲットと作業内容を一致させることで、利用者さんの満足度もあがります。また、利用者さんの力を発揮しやすくなり、自ずと生産性も向上することでしょう。

- 利用者さん募集の方法

- 主な集め方を下記にまとめました。

-

オフライン

・チラシの配布

・行政機関・支援学校・相談支援センターへの営業活動オンライン・事業所のホームページ

・利用者募集の広告 - これらはあくまで手段です。

「誰に、何を、どのように、伝え、事業所を利用してもらうのか。」と文章に置き換えた際、「どのように」のパートにあたります。「どのように」だけに焦点を当ててしまうと、利用者さんを集めること事ができません。

そのため利用者さんの募集を開始する前に必ず、「誰に」「何を」のパートを決め、「どのように」を決める。この工程が重要です。

まとめ

就労継続支援B型を開業するイメージが湧いてきたでしょうか。

障がい害福祉サービスを提供する上で、利用者さんや利用者さんのご親族・関係者に満足いただくことが必須です。

一方で、質の高いサービスを提供し利用者さんの満足度を高めていても、赤字続きではサービスを提供し続けることができなくなります。

適切に事業所を経営することで、適切な利益を生むことが大切だと私たちは考えております。

なぜならば、事業所は適切な利益が得られることで、利用者さんに質の高いサービスを提供し続けられるためです。

利用者さんに満足いただくことで、利益が生まれる。

利益が生まれたことで、利用者さんが満足するサービスを提供できる。

このサイクルを作ることが、就労継続支援B型の開業において、大切なのです。

今回、記載いたしました内容は基礎となる考え方であり、利用者さんの満足度を高め、地域の方々に受け入れてもらい、事業所としても継続的に利益を出し続けるためには、他にもポイントがございます。

福祉経営ラボでは「地域社会を福祉の力で強くする」をモットーとし、障がい福祉サービスで実績を出されている現役の障がい福祉事業経営者による開業支援を行っております。

就労継続支援B型の開業をお考えの方は、ぜひ、福祉経営ラボにご相談ください。